Niccolo Castiglioni: Altisonanza auf Super Audio CD

Altisonanza

Die SACD verwendet eine höhere digitale Auflösung als die Audio-CD und bietet außerdem die Möglichkeit, Mehrkanalton (Raumklang) zu speichern. Um die Musik in High-End-Qualität genießen zu können, wird ein spezieller SACD-Player benötigt. Dank Hybrid-Funktion sind die meisten in unserem Shop mit "SACD" gekennzeichneten Produkte auch auf herkömmlichen CD-Playern abspielbar. Dann allerdings unterscheidet sich der Sound nicht von einer normalen CD. Bei Abweichungen weisen wir gesondert darauf hin (Non-Hybrid).

(soweit verfügbar beim Lieferanten)

+Oratorium "Le favole di Esopo" für Chor & Orchester

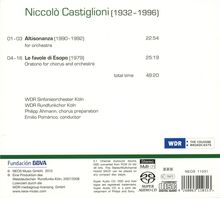

- Tonformat:

- stereo & multichannel (Hybrid)

- Künstler:

- WDR Rundfunkchor Köln, WDR Sinfonieorchester Köln, Emilio Pomarico

- Label:

- Neos

- Aufnahmejahr ca.:

- 2007/2008

- Artikelnummer:

- 4935402

- UPC/EAN:

- 4260063110313

- Erscheinungstermin:

- 1.8.2013

»Die Wiese ist nicht nur schön…«

Seine letzten Lebensjahre verbrachte Niccolò Castiglioni in den Dolomiten. Von Brixen aus führten ihn seine Wanderungen über Wiesen und Bäche in die Einsamkeit der Gipfelregionen. Dem Musikwissenschaftler Enzo Restagno erklärte er einmal beim Anblick einer blühenden Alm, diese Wiese sei nicht nur »schön«, sie sei auch »gut«. Wenn er vom Dreck der Großstädte sprach, meinte der gebürtige Mailänder nicht nur die Geräusche, die er aus seiner Musik fern hielt.

Auch die Schnelllebigkeit der Stile und schließlich ihre sorglose Koexistenz hinderten ihn bei der Suche nach einer Musik, deren ursprüngliche Reinheit er bewahren wollte. Es fällt leicht, sich alle seine Werke, vom frei interpretierten Serialismus über die akribisch ausnotierten Chaos-Strukturen des Informel bis hin zu den späten, teils neotonalen, oft kindlich schlichten Kompositionen als komponierte Berglandschaften vorzustellen. Es sind Botschaften aus einer unberührten Welt, wo Stille und klare Luft die Wahrnehmung steigern.

Auch die Orchestersuite Altisonanza (Hochklang) atmet die dünne Luft des Hochgebirges. Ihre unerreichte Transparenz verdankt sie einem ausgeprägten Faible für hohe Tonlagen. Castiglioni liebte die hölzerne Härte der höchsten Klavierregister, das helle Klimpern kleiner Becken, die messerscharfen Konturen eines Trompetentons, den Klang von Kinderstimmen, Piccoloflöten und Woodblocks.

Und er liebte den Klang der Natur, das Gurgeln eines kristallklaren Gebirgsbachs, wie ihn die Flöten zu Beginn von Altisonanza nachzeichnen, die harten Geräusche aneinander schlagender Steine und die von keinem anderen Laut kontaminierten Stimmen der Vögel. Das Orchester wird von drei möglichst voneinander entfernt aufgestellten Flügeln zu einer breit aufgefächerten, oft zerklüfteten Klanglandschaft gedehnt.

Vor allem in der episodischen Entrée lenken einzelne Ereignisse die Aufmerksamkeit an unterschiedliche Orte. Vogelstimmen wechseln mit Klavierkaskaden, Blechbläser fahren mit lauten Stakkati dazwischen, und wie aus weiter Ferne intonieren die Streicher ein einfaches Lied. Nur in der Satzmitte sinkt das Geschehen für kurze Zeit in die Tiefe. Die klaren Farben verblassen, was die Entfernung zur lichten Höhe umso größer erscheinen lässt.

Für eine ähnliche Symmetrie sorgt in der Gesamtanlage der kurze, getragene Mittelsatz, eine dunkel getönte Sarabanda. Castiglioni schafft ein traumverlorenes Intermezzo, vor dem sich die Klarheit des Schlusssatzes umso deutlicher abhebt. In diese Klangwelt, so schreibt er, gälte es »einzutauchen und sie zu genießen wie einen frischen Wintermorgen, an dem man zu früher Stunde aufsteht, um sich das Gesicht mit kaltem Wasser zu waschen.«

Perigordino, eigentlich ein alter Volkstanz aus dem Périgord, schildert ein allmähliches Erwachen, vielleicht sogar eine Schöpfungsgeschichte, »als würde das Universum der Klänge gerade erst erschaffen und wäre in diesem Augenblick kaum mehr als zehn Minuten alt.«

Zu dieser Suche nach den Ursprüngen gehört in Castiglionis Spätstil auch eine Vorliebe für die schlichte Melodik von Kinder- und Volksliedern. Oft prägen sie ganze Werke, hier erzählen ihre Fragmente von der Sehnsucht nach fernen Zeiten. Bereits zu Beginn der politisch bewegten Siebziger Jahre machte sich Castiglioni keine Illusionen über eine Kunst, die in der Lage wäre, gesellschaftliche Veränderungen auszulösen.

Auch an den Fortschritt glaubte er nicht mehr, was er lakonisch mit den Worten kommentierte: »Der Ton der Avantgarde hatte sich beruhigt, das erlaubte mir, mit weniger Fanatismus und mehr Ordnung zu komponieren«. Seinen Zeitgenossen war der Wandel suspekt. Mit teils neotonalen Kompositionen, dem Bekenntnis zu einer schlichten Frömmigkeit und kindlicher Einfalt manövrierte sich Castiglioni ins Abseits der Szene.

Selbst in Mailand, wo er seit 1977 als Kompositionsprofessor unterrichtete, wurden seine Werke nur selten aufgeführt. Ihre Schlichtheit wurde als Naivität missverstanden, hinter der Suche nach kindlicher Unschuld vermutete man Regression. Tatsächlich war und ist es leicht, dieser Musik das Etikett naiver und vielleicht sogar infantiler Kunst anzuhängen. Selbst Castiglioni nahm, wenn er den Studenten seine Kompositionen erklären wollte, ein weißes Blatt und zeichnete mit wenigen Strichen ein kleines Haus darauf. Auch seine Handschrift, so berichten Weggefährten, sei mit zunehmendem Alter immer kindlicher geworden.

In diese Weltsicht fügt sich auch die schlichte Weisheit der Fabeln des Äsop. Das Oratorium Le favole di Esopo ist – ohne Erzähler und Solisten – als Wechsel von Chor- und Orchestersätzen angelegt. Die vier Tierfabeln und eine Episode über Herkules und Pluto werden von Prolog und Epilog eingerahmt, die den griechischen Dichter Äsop würdigen. Es existiert eine klare stilistische Trennung zwischen den Welten der Tiere, Menschen und Götter.

Während die Sprache der Menschen und Götter die Grenze der Tonalität berührt, nutzt Castiglioni für die Schilderung der Tiergeschichten die Mittel der zeitgenössischen Musik. Die humorvoll-moralischen Fabeln verwandelt er in eine verkappte Opera Buffa. So klingt zum Beispiel in der spitzen Antwort der Wespe, die in der ersten Fabel von einem Schmetterling höhnisch auf ihr niederes Vorleben hingewiesen wird, nicht nur ihr aggressives Summen mit, selbst den Stachel vermeint man zu hören.

Auch für den tumben Esel aus der zweiten Fabel findet Castiglioni in den tiefen Posaunen und den einstimmig geführten Männerstimmen eine buffoneske Entsprechung. Die Welt der Götter und Menschen hingegen tönt erhaben und sakral, mit Glockengeläut und A-Cappella-Gesang, bis hin zum »gloriam« des Schlusschors, der über einer Klangfläche aus zwölffach geteilten Violinen den Aufstieg des griechischen Sklaven zum genialen Dichter feiert. Äsop war ein Held ganz im Sinne Castiglionis, ein Künstler, der sich – wie er selbst – nie ins Pathos verstieg, und die Wahrheit in kleinen, einfachen Geschichten suchte.

Martina Seeber

Disk 1 von 1 (SACD)

Altisonanza (für Orchester)

-

1 1. Entrée

-

2 2. Sarabande

-

3 3. Perigordino

Le favole di Esopo (Oratorium)

-

4 Prolog

-

5 Sinfonia 1

-

6 Papilip et vespa

-

7 Sinfonia 2

-

8 Asinus et leo venantes

-

9 Sinfonia 3

-

10 Vulpes et ciconia

-

11 Sinfonia 4

-

12 Pullus ad margeritam

-

13 Sinfonia 5

-

14 Malas esse divitias

-

15 Sinfonia 6

-

16 Epilog

Mehr von Niccolo Castigl...