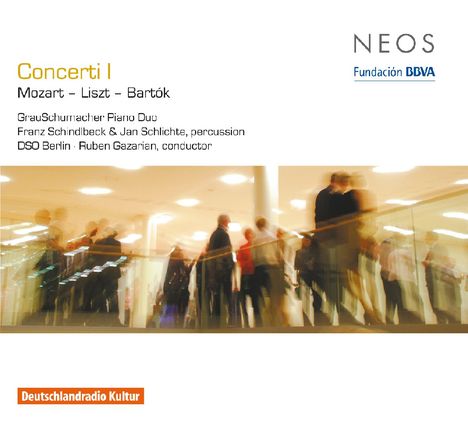

Grau/Schumacher Piano Duo - Concerti I auf CD

Grau/Schumacher Piano Duo - Concerti I

Herkömmliche CD, die mit allen CD-Playern und Computerlaufwerken, aber auch mit den meisten SACD- oder Multiplayern abspielbar ist.

(soweit verfügbar beim Lieferanten)

Mozart: Konzert für 2 Klaviere KV 365

+Liszt: Concerto Pathetique für 2 Klaviere

+Bartok: Konzert für 2 Klavier, Percussion & Orchester

- Künstler:

- GrauSchumacher Duo, Franz Schindlbeck & Jan Schlichte, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Ruben Gazarian

- Label:

- Neos

- Aufnahmejahr ca.:

- 2009

- Artikelnummer:

- 1139190

- UPC/EAN:

- 4260063209017

- Erscheinungstermin:

- 1.8.2013

Die drei Stücke dieser CD wurden von virtuos Klavier spielenden Komponisten für Klavier-Partnerinnen komponiert: für Schwester, Schülerin, Ehefrau. In ihrem Metier waren diese Frauen offenkundig emanzipiert – gemessen am pianistischen Schwierigkeitsgrad der Stücke rechneten die Verfasser jedenfalls nicht mit einem schwachen Geschlecht.

1922 kam die 19-jährige Ditta Pásztory in Béla Bartóks Klavierklasse an der Budapester Musikakademie, 1923 heiratete sie ihren Professor, 1924 kam Sohn Peter zur Welt. Fünfzehn Jahre lang spielte sie ausschließlich privat und debütierte öffentlich erst mit 35 Jahren – in Basel, mit Bartóks Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug. Bartók war ein vorzüglicher Pianist, der sich mit Beethovens 5. Klavierkonzert und einer eigenen Bearbeitung von Richard Strauss’ Heldenleben auf die Bühne gewagt hatte, Liszts Totentanz und Gershwins Rhapsody in Blue brillant gespielt haben soll.

Er wollte seiner Frau eine Spätkarriere ermöglichen; dies gewiss auch unter dem Aspekt ihrer gemeinsamen unsicheren Zukunft – ab Frühjahr 1938 war Bartók entschlossen, sich »weit weg aus der Nachbarschaft jenes Pestlandes«, Nazi-Deutschland, zu begeben, Europa in Richtung USA zu verlassen. Das Ehepaar erweiterte zielstrebig sein vierhändig-zweiklavieriges Repertoire, unter anderem mit dem Es-dur-Konzert, das Mozart im Jahre 1779 für sich und Schwester Nannerl geschrieben hatte. Zwei Aufführungen des Konzerts mit dem Ehepaar Bartók-Pásztory sind verbürgt, die erste am 27. Februar 1939 in Paris (Dirigent: Hermann Scherchen), die zweite am 8. Oktober 1940 in Budapest, bei ihrem Abschiedskonzert (Dirigent: Janos Ferencsik).

Einiges Aufsehen erregte dabei der Umstand, dass die Kadenzen im ersten und dritten Satz von Bartók stammten. Mozart-Kenner mag das befremden, wissen sie doch, dass des Komponisten eigene Kadenzen erhalten sind. Allerdings: publiziert wurden sie erst Ende 1937, und es ist wahrscheinlich, dass Bartók davon keine Kenntnis hatte. Jedenfalls: er schrieb Kadenzen, deren schwer entzifferbares und nicht immer eindeutiges Autograph bis vor kurzem unausgewertet im Archiv von Sohn Peter Bartók in Florida ruhte. Ihr verblüffendstes Charakteristikum: die Pianisten stornieren kurzfristig ihre von Mozart so raffiniert gestaltete Rolle als Dialogpartner – die Kadenz des ersten Satzes ist alleine dem Klavier I, die des dritten Satzes dem Klavier II zugedacht.

Beide Mozart-Kommentare Bartóks sind – es stand zu erwarten – eher sperrig als glatt-brillant. Die erste Kadenz begibt sich mit Hilfe rauschender verminderter Septakkorde in die besonders abgelegene Tonart Fis-dur, deren Grundton ein Dutzend Takte lang als (unbequemer) Mittelstimmen-Triller gehalten wird, über und unter dem das erste Kopfsatzthema verarbeitet wird. Das zweite Thema wird über ein Durchführungsmotiv erreicht, der Themenkopf wird mit mancherlei befremdlicher Chromatik enggeführt, die Kadenz mit Terzparallelen und Doppeltrillern zu einem virtuosen Ende gebracht. Die Kadenz des Finalrondos beschäftigt sich zunächst mit dem Refrain-Thema, fantasiert dann in Des-dur und Ges-dur über das erste Couplet und findet über beidhändige Triolen zu Mozart zurück. Beide Kadenzen sind übrigens doppelt so lang wie die Mozarts.

1858 kam eine 18-jährige Klaviernovizin zu Franz Liszt nach Weimar und erregte dort einiges Aufsehen: sie war blond, schön, beherrschte fünf Sprachen, trieb Sport, schrieb todernste Fugen und war bereits eine Virtuosin. Sie hieß Ingeborg Starck, war eine in St. Petersburg aufgewachsene Schwedin, und Liszt warf bald ein wohlwollendes – pädagogisches – Auge auf sie, ließ sie in seinen Matineen auf der Altenburg auftreten, spielte gar mit ihr vierhändig oder an zwei Klavieren. Mehr noch: er arbeitete ein »großes Konzertsolo«, ein Wettbewerbsstück fürs Pariser Conservatoire, für zwei Klaviere um und widmete es seiner Schülerin »verehrungsvoll«.

Das Ehepaar Bartók-Pásztory hatte das Stück vermutlich im Repertoire, Bartók jedenfalls kannte es gut, hatte es viele Jahre zuvor bereits zusammen mit Ernst von Dohnányi in einen Aufnahmetrichter gespielt. Seine Vorliebe für Liszt hatte einen stark landsmannschaftlichen Aspekt, schließlich war der ja einmal Präsident der Budapester Musikakademie und Bartók sein Enkelschüler. Aber Bartók entdeckte auch Liszts Fortschrittlichkeit schon für sich, als dessen allgemeine Einschätzung in einer Talsohle war und man sein kühnes Spätwerk noch gar nicht zur Kenntnis nehmen konnte. Was Bartók an dem e-moll-Concerto reizte, war gewiss weniger das im Titel schon avisierte Pathos als die deutliche Nähe zur berühmten h-moll-Sonate. Das gilt einmal für thematische Ähnlichkeiten, zum anderen aber für die Form, die Bartók als besonders plausibel beeindruckte: drei Sätze in einem, die mit nur zwei, dafür besonders wandlungsfähigen, Themen bestritten werden.

1937 beauftragte Paul Sacher, der milliardenschwere schweizerische Mäzen und Dirigent, Bartók zum zweiten von insgesamt drei durch ihn finanzierten Bartók-Werken. Daraus entstand die Sonate für zwei Klaviere und zwei Schlagzeuger, eine der schlüssigsten kompositorischen Nutzanwendungen von Bartóks Folklorestudien, eine faszinierende Kombination aus konstruktivem Intellekt und Elementen jener »triebhaften« balkanischen Volksmusik, die Bartók stets nur »Bauernmusik« nannte. Das Stück mag Thomas Mann bzw. seinem musikalischen Ghostwriter Adorno vorgeschwebt haben, als sie das imaginäre Hauptwerk von Adrian Leverkühn alias Dr. Faustus beschrieben: als »Klänge, die als bloßes Geräusch, als magisch-fanatisches Trommeln und Gong-Dröhnen beginnen und bis zu höchster Musik reichen«.

Bartóks Erweiterung der Sonate zum »Konzert« erfolgte 1940 auf Anregung seines Verlegers Heinsheimer, der gleichzeitig versuchte, als Agent dem Klavier spielenden Ehepaar Auftritte zu verschaffen. An den Parts der vier Solisten, die dieselbe Podiums-Aufstellung einnehmen sollen wie in der Urfassung, hat Bartók nur geringfügige Änderungen vorgenommen, Substanz und Länge des Stücks blieben gleich. Die New Yorker Aufführung im Januar 1943 unter der Leitung seines Landsmannes Fritz Reiner war Bartóks letzter öffentlicher Auftritt als Pianist.

Rainer Peters

Disk 1 von 1 (CD)

Klavierkonzerte / Konzerte für Klavier(e) und Orchester Nr. 1-27 Nr. 10 (KV 365 (316a) Es-dur, für 2 Klaviere und Orches

-

1 Wolfgang Amadeus Mozart: 1. Satz: Allegro

-

2 Wolfgang Amadeus Mozart: 2. Satz: Andante

-

3 Wolfgang Amadeus Mozart: 3. Satz: Rondo: Allegro

-

4 Franz Liszt: Concerto pathétique e-moll ((1866, rev. Darvas 1952) für 2 Klaviere / für Klavier und Orchester)

Konzert für 2 Klaviere, Schlagzeug und Orchester Sz 115 (1938 / 40)

-

5 Bela Bartok: 1. Satz: Assai lento - Allegro molto

-

6 Bela Bartok: 2. Satz: Lento, ma non troppo

-

7 Bela Bartok: 3. Satz: Allegro non troppo

Mehr von Wolfgang Amadeu...

-

Wolfgang Amadeus MozartFreimaurermusik (Ges.-Aufn.)CDVorheriger Preis EUR 14,99, reduziert um 0%Aktueller Preis: EUR 7,99

-

Wolfgang Amadeus MozartLa Finta Giardiniera KV 196 (in deutscher Sprache "Die verstellte Gärtnerin")3 CDsVorheriger Preis EUR 29,99, reduziert um 0%Aktueller Preis: EUR 14,99

-

Ferdinand RiesBläsernotturni Nr.1 & 2 (WoO.50 & 60)CDVorheriger Preis EUR 14,99, reduziert um 0%Aktueller Preis: EUR 7,99

-

Antonio RosettiFagottkonzerte Murray C72 & Q67CDVorheriger Preis EUR 17,99, reduziert um 0%Aktueller Preis: EUR 7,99