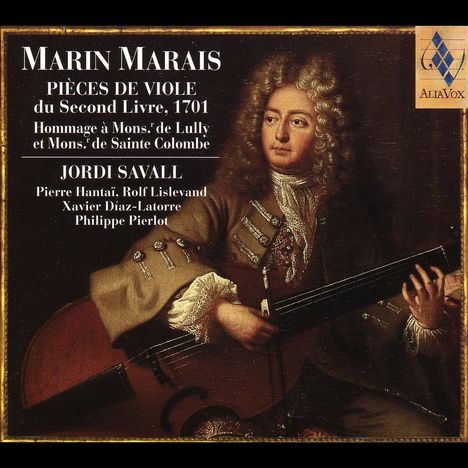

Marin Marais: Pieces de Viole Buch 2 (1701) auf CD

Pieces de Viole Buch 2 (1701)

Herkömmliche CD, die mit allen CD-Playern und Computerlaufwerken, aber auch mit den meisten SACD- oder Multiplayern abspielbar ist.

(soweit verfügbar beim Lieferanten)

- Künstler:

- Jordi Savall, Rolf Lislevand, Pierre Hantai, Xavier Diaz-Latorre, Philippe Pierlot

- Label:

- AliaVox

- Aufnahmejahr ca.:

- 2002

- Artikelnummer:

- 9187010

- UPC/EAN:

- 7619986098289

- Erscheinungstermin:

- 1.10.2003

1701: Lully war seit vierzehn Jahren tot, als Marin Marais sein 2ème Livre de pièces de violes veröffentlichte, in dem das Tombeau pour Monsieur de Lully enthalten war. Halten wir einen Moment inne, um uns mit dem Ausdruck “pour Monsieur…” zu befassen. In seiner eiligen Kürze gemahnt diese altmodische Redewendung eher an ein Geschenk, das einem lebenden Empfänger zugesandt wird, als an die Huldigung, eines Toten.

Ob er sich seine Erinnerungen an Lully ins Gedächtnis rief, dessen Stücke er als Mitglied des berühmten Orchesters der königlichen Académie de Musique einstudiert hatte, oder ob er einen Lobgesang auf den Dank anstimmte, den seine Gambe Sainte-Colombe schuldete, niemals schafft Marin Marais einen Sarkophag, jenen Verzehrer menschlichen Fleisches, sondern einen Raum, der für alle Ewigkeit bereit steht, das vom Instrumentalisten verewigte Leben aufzunehmen. Die Partitur eines Musikstücks ist wie eine Tulpenzwiebel: In ihre schützenden Schalen gehüllt, harrt sie nur der wärmenden Strahlen der Sonne, um zu neuem Leben zu erblühen. Das musikalische Grabmal enthält die Essenz des dahingeschiedenen Komponisten, während der Musiker, der sie interpretiert, es ihm gestattet, über die Totenstille der Jahrhunderte hinweg mit uns zu kommunizieren. Und die Seelen, die in den hier neu aufgehenden Blüten wiedergeboren werden, sind keine gewöhnlichen Seelen…

Doch als sich die Nachricht vom Tod Lullys am Abend des 22. März 1687 allgemein herumsprach, sahen ihn alle Musiker des Königreichs lieber tot als lebendig. Zu jener Zeit war sein Begräbnis ihnen ein Vergnügen. Endlich waren sie den Tyrannen los, der ihre Präsenz in allen Theatern des Reichs auf ein Viertel reduziert hatte, mit Ausnahme seines eigenen und einiger Provinztheater (wie jenem in Marseille), die verpflichtet waren, von ihm, dem Surintendant de la Musique du Roi, die Rechte für Opernaufführungen zu erwerben, wofür sie erhebliche Summen zahlen mussten.

Manch ein Glas wurde auf sein Ableben erhoben, und zweifellos hätte Lully, der Libertin und Liebhaber von Speis und Trank, mit Freuden an den Zechgelagen teilgenommen. Doch im Frühjahr 1687 konnte ihm kein Musiker vergessen, dass er sie alle in die Kulissen verbannt und das Rampenlicht seinen eigenen Opern vorbehalten hatte.

Vielleicht wäre es in diesem Zusammenhang angebrachter, davon zu sprechen, er habe sie “in den Schatten gestellt”, denn Lullys Karriere war untrennbar mit dem Aufstieg und dem Zenit der Herrschaft des Sonnenkönigs Ludwig XIV. verbunden. Noch als Jugendlicher hatte Lully, der unattraktive, zum Aufbrausen neigende Sohn eines florentinischen Müllers, sich die Gunst von Kardinal Mazarin und dessen königlichem Patensohn erworben.

Erinnern wir uns nebenbei daran, dass Lully nur sechs Jahre älter war als Louis Dieudonnée de Bourbon. Als sie sich kennen lernten, waren in einem Alter, in dem ihnen das Lachen noch leicht fiel: eine solide Basis für die unverbrüchliche Freundschaft, ohne die Lully es nie so weit gebracht hätte. Als Ausländer, der aus der Laune eines Fürsten heraus ins fanatisch fremdenfeindliche Frankreich gebracht worden war, sah Lully seine Zukunft unablässig durch die Musikantenbünde und musikalischen Konfraternitäten seiner Epoche verbaut. Nichtsdestoweniger machte sich Lully unentbehrlich für die Vergnügungen eines jungen Königs, dessen Freude an Eleganz und höfischen Unterhaltungen der seines Großvaters Heinrich IV. in nichts nachstand.

Lully unterrichtete den jungen König in Tanz und Pantomime. Mit seiner Musik rührte er dessen Herz und verherrlichte den Monarchen in den Ballettszenen, die er ab 1654 speziell für ihn schuf. Ihr Verhältnis zueneinander war alles andere als oberflächlich. Tatsächlich waren sie auf vielerlei Ebenen verbunden durch ihre Leidenschaft für Musik und ihre gemeinsame Kreativität, an deren Umsetzung niemals gespart wurde.

Zusammen mit Molière, Benserade und dem verschwenderischen Bühnenbildner Torelli bildete Lully geradezu die Essenz des cour galante Ludwigs XIV. (1661-1673), jenem goldenen Zeitalter von Frankreichs Grand Siècle, der Blütezeit königlicher Mätressen und exquisiter Favoritinnen wie Marie Mancini, Louise de la Vallière und anderen. Glitzernd hell strahlte inmitten des Schwindel erregenden Wirbels barocker Werke die Erinnerung an die wochenlangen Unterhaltungen der Plaisirs de l’Ile Enchantée und des Grand Divertissement. Am Ende seiner Karriere als opportunistischer Entrepreneur (wobei das Adjektiv “opportunistisch” in seinem urprünglichen seemännischen Sinne zu verstehen ist, nämlich eines Kaptäns, der die opportunste Brise zum Erreichen des Hafens auszunutzen weiß) vermachte Lully seinen Erben ein erhebliches Vermögen und eine bleibende kommerzielle Rezeptur: die Oper.

Dieser eher freibeuterische, recht tyrannische Florentiner war auf die brillante Idee gekommen, der Bourgeoisie zu verkaufen, was er für den Hof ersonnen hatte. In Anbetracht der altehrwürdigen menschlichen Faszination für Mode und “Berühmtheiten”, gewissermaßen die Grundlagen der französischen tragédie lyrique, in deren jeder makellosen Zeile sich ein wahres “Who’s who” der besseren Stände verbarg, können wir erkennen, wie klug diese Formel erdacht war und wie jemand mit dem nötigen Geschäftssinn sie nutzen konnte, um ein Vermögen anzuhäufen.

Lully war der Inbegriff der Oper, und das sollte er auch mindestens bis zum Tod von Rameau bleiben. Spuren seines Einflusses finden sich bei Gluck und sogar, auf unterbewusster Ebene, bei Wagner, jenem anderen großen Favoriten eines königlichen (wenn auch in diesem Fall weit bürgerlicheren) Gönners…

Verhasst zum Zeitpunkt seines Todes, hätte Lully nicht ein solch bleibendes Andenken hinterlassen, wäre er talentlos gewesen. In der Tat war sein Talent so groß, dass seine Musik noch fünzig Jahre lang begeistert gepriesen wurde. Die Sonaten François Couperins, Angleberts Cembalostücke und Robert de Visées Kompositionen für Theorbe sollten Lullys Melodien und Stimmungen noch lange widerhallen lassen. Und wie sehr hätte es dem unverbesserlichen Libertin Lully gefallen, die Passagen zum Lobe der Liebesfreuden aus seiner Oper Galatée in die fromme Chaconne mit dem Titel Le Monument verwandelt zu hören, die kürzlich in einer Sammlung religiöser Musik im Ursulinenkloster von New Orleans entdeckt wurde!

Als ein Mann, der sowohl mit einem Talent für musikalische Synthese als auch mit einem natürlichen Flair für Tanzrhythmen ausgestattet war, beachtete Lully stets die Zeitströmungen und vereinnahmte die Melodien, die er zu hören bekam. So entstanden seine Tanzsuiten, gestaltet aus den höfischen und volkstümlichen Tänzen, die Bach so glücklich in seine eigenen Kompositionen einbeziehen sollte. Lully erweiterte die vorgefundenen Formen, um sie seinen grandiosen, nie zuvor da gewesenen sinfonischen Szenen anzupassen. Er verband subtil die italienische ciaconna und den englischen ground. Durch sein Genie erstanden aus dem Ostinato, dem Grundrhythmus des Barock, jene majestätisch tanzenden Orchesterstücke von bis zu fünfzehn Minuten Dauer (entsprechend einem ganzen Jahrhundert musikalischer Emotion!), die jede seiner reifen Opern krönten. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass Marin Marais’ Folies d’Espagne und Sonnerie de Sainte Geneviève du Mont, die jeweils von derselben zwanghaften Raserei angetrieben werden, Anklänge an diese verzückten Passagen Lullys enthalten.

Lully wird vor allem mit dem Orchester identifiziert. Er gründete zu einer Zeit, als Orchestermitglieder sonst überall auf vorübergehender, wenn nicht gar behelfmäßiger Basis engagiert wurden, das erste europäische Orchester, das aus einer großen, langfristig beschäftigten Gruppe von Musikern bestand. Sein üppiger, kraftvoller Klang beruhte auf vierundzwanzig Geigen, dazu Oboen, Flöten und Blechbläsern, nicht zu vergessen die Schlagzeuggruppe sowie ein Continuo, das aus mehreren Cembali, Theorben und anderen Zupfinstrumenten bestand. Was für eine Revolution der Orchesterform, wenn wir sie mit der Instrumentierung der Opern von Cavalli und Monteverdi vergleichen, welche den ersten Triumphen der französischen tragédie lyrique um nur vierzig Jahre vorausgingen…

Es war dieses Orchester, das zum Vorbild für all jene europäischen Länder werden sollte, die dem politischen und ästhetischen Beispiel von Versailles zu folgen bereit waren, dem der junge Marais gegen Ende der 1670er-Jahre beitrat. Marin Marais, der Sohn eines Schuhmachers, war gerde erst zwanzig, als er in den exklusiven Zirkel der Hofmusiker berufen wurde. Dort lernte er die großen musikalischen Familien seiner Zeit kennen: Louis, Colin, Jean, Jeannot und Nicolas Hotteterre, allesamt berühmte Flötisten, außerdem die Krummhornspieler der Philidor-Dynastie. In der Opernwelt sollte er auf andere Gestalten treffen, denen ähnlicher Ruhm bestimmt war: die Monteclairs, die Desmarets, die Gervais und die Rebels, die alle zur einen oder anderen Zeit in Lullys Ensemble beschäftigt waren und eine Anzahl von Opern im Stile des Meisteres hervorbringen sollten. Das Denkmal eines solch großen Feldherrn ist eben nicht so leicht zu stürzen…

Marin Marais war 1701 einundvierzig Jahre alt. Was war da von Lully geblieben? Ein fast vergessenes Grabmal in Notre-Dame des Victoires (1), wo Lully, der Libertin, dem Altar den Rücken zuwendet; auch einiger Groll, und bereits eine ansehnliche Zahl von Legenden, von denen die meisten gehässig waren, und von denen keine auf Erfahrungen aus erster Hand beruhte. Und viel zu viel von jenem kalten Marmor, in dem das Grand Siècle seine großen Männer zu verewigen beliebte.

In diesem Kontext ist das Tombeau, das Marais zum Gedenken an Lully errichtete, umso faszinierender, als es uns fast wie eine direkte Beschreibung des “Surintendant” erscheinen muss. Als répétiteur und Gambist an der Oper unter Lullys Leitung hatte Marais täglich seine Erfahrungen mit dessen Wutausbrüchen, seinen Exzessen und seinem Genie gemacht. Marais’ Musik beschwört auf bewundernswerte Weise seinen verstorbenen Meister herauf. Ist es lediglich Zufall, dass dieses Tombeau dazu dient, die Suite in h-Moll zu krönen, jene bittersüße Komposition in einer Tonart, die Mattheson als bizarr, verdrießlich und melancholisch beschreibt? Auch der extravagante Lully war mit dieser Art von Helldunkel vertraut; genau genommen wären Werke wie die seinen ohne es kaum denkbar gewesen!

Man höre sich an, wie die Gambe diese trauervolle Komposition eröffnet. Von den allerersten Takten an vernehmen wir eine Stimme, die zu einer von Lullys Heldinnen passen könnte. Anklänge an Andromède, die Mérope ihr Herz ausschüttet, oder an Armide, ergriffen vom Blick Renauds, oder gar an die Nymphe Galatée, wahnsinnig vor Liebe und fleischlicher Begierde, bedroht von einem liebeskranken Zyklopen… All diese Echos kommen in dem großzügigen deklamatorischen Ausdruck zusammen, der so typisch ist für Lullys Rezitative, aufgebaut auf hoch auffliegenden Anstiegen, schmerzhaften Abstiegen, vieldeutigen Diminutionen und sinnlichen Ritornellen…

Plötzlich wird der tiefe, dunkle Ton eines Borduns in den mittleren Bass der verklingenden Gambe eingeworfen. Könnte es sich bei diesem dissonanten Brummen um ein Echo der gedämpften Trommeln der Trauermusik in Alceste handeln? Hören Sie hin: Hier sind keine leeren Worte nötig, um die Gefühle von Schmerz und Bedauern auszudrücken. Marais lässt für uns jene verschleierte Freude auferstehen, die als unverwechselbare Essenz von Lullys Harmonik gelten muss. Die ausdrucksvolle Gambe ist ein Tribut an Lullys theatralische Kunst, auf die sich Marin Marais so produktiv beziehen sollte und die in seiner bewunderswerten Alcyone zum Ausdruck kommt.

Ganz anders beweist sich seine Ausdruckskraft im Tombeau pour monsieur de Sainte Colombe. Wenn Lully Marais’ Lehrmeister in weltlichen Dingen war, so war der asketische Sainte-Colombe sein Zen-Meister.

Das Werk erkundet die Unberechenbarkeit des Genies und beschwört in diesem Fall einen akut sensiblen, reizbaren und von Sorgen gezeichneten Geist herauf. Hier zeichnet man uns das Bild eines gequälten Musikers wie Richelieus berühmtem manisch-depressivem Gambisten André Maugars, dem Vorbild für alle Musiker des Grand Siècle – einschließlich Sainte-Colombe, der sich nach und nach von Melancholie verzehren ließ.

Die innerlich geweinten Tränen sind oft die zerstörerischsten, was Marais nur allzu gut wusste. Seine Ausdrucksform in diesem Stück entstammt ist nicht mehr der modischen Welt des Theaters; vielmehr ist sie die sehnsuchtsvolle Bekundung einer intimeren Welt. Das Werk ist ein Bekenntnis zu seinem verstorbenen Meister, der in Marais’ Erinnerung noch so eindeutig präsent zu sein scheint wie die Verzückung des geheimen Feuers, um dessen Offenbarung er Sainte-Colombe angefleht hatte.

Ah, die siebente Saite der Gambe, jene Spieltechnik, die ein allzu junger Schüler so beharrlich von einem allzu strengen Lehrer zu erfahren erhoffte! Es ist unmöglich, nicht die offene Wunde einer Kränkung oder eines Verrats zu spüren, wenn diese gebrochenen Akkorde in das Lamento übergehen und unter der Maske der Ehrbarkeit bitteres Leid offenbaren. Die Gambe, die anfangs im süßen Gesang eines hohen Tenors insgeheim ein sanftes Lächeln erkennen lässt, steigt nun in die Baritonlage ab und bricht schließlich in eine Reihe bruchstückhafter Arpeggien aus…

Um das Grabmal des Meisters verdüstert sich die Szene im immer trüberen Licht. Die viola da gamba sollte bald verschwinden – ihre Flamme flackerte und verblasste in den Anfangsjahren des achtzehnten Jahrhunderts. Das Geheimnis ihrer Herstellung und deren mühsame Fertigkeiten würden rasch verloren gehen wie eine Erinnerung, bewahrt nur in den Köpfen einiger weniger Hüter der alten Kunst.

Das Gewicht eines allzu monumentalen Jahrhunderts lastete schwer auf einem Instrument, das in der Kammer- ebenso wie in der Volksmusik beliebt gewesen war und der Geburt manch eines Gedichts und höfigen Liebesgesangs beigewohnt hatte. Es musste bald der vorrückenden Violine weichen, einem Import aus Italien wie Lully selbst. Die gezügelte Höflichkeit der Gambe, der einstmals menschlicher Kummer anvertraut worden war, gehörte nun der Vergangenheit an, ihr Klang galt als altmodisch, ihr seelenvoller Lyrismus geriet in Vergessenheit. Keine ihrer Qualitäten war den Erfordernissen des extravertierten, brillanten und – wenn man so sagen darf – auf Vernichtung bedachten neuen Musikgeschmacks gewachsen.

Und doch spricht uns die “menschliche” Stimme der Gambe, wegen ihrer übermäßigen Vorliebe für Einsamkeit zu Beginn jenes geselligsten aller Jahrhunderte ausgelöscht, heute wieder an. Über die letzten dreißig Jahre hin hat sich die Gambe wieder ihren Weg in unsere öffentlichen und privaten Sphären gebahnt. Könnte das darauf zurückzuführen sein, dass sie Ähnlichkeiten hat mit uns Menschen des einundzwanzigsten Jahrhunderts, die wir in unserer Welt gleichzeitiger Finsternis und Erleuchtung, des Geistes und des Fleisches, der Einheit und der Vielfalt barocker wirken als je zuvor? Gebrochenheit, Hochstimmung, Leere und Verzückung: in ihrem Innersten ist die Textur der Musik von Marais Marais aus einer Humanität erstanden, die von Blitzen durchzogen wird. Jedes Mal, wenn der Bogen im Gedenken an Marais’ tote Lehrmeister die Saite berührt, wird unseren eigenen widersprüchlichen Naturen ein wenig mehr Leben eingehaucht.

VINCENT BOREL*

* Autor von Baptiste, dem Roman auf der Grundlage von Lullys Leben (Sabine Wespieser Éditeur)

(1) Notre Dame des Victoires, Place des Petits Pères, 75002 Paris

Übersetzung Anne Steeb / Bernd Müller

Disk 1 von 1 (CD)

Pi#ces de viole du Second Livre, 1701

-

1 Prelude, II. 96 (Suite en mi mineur)

-

2 Fantaisie, II. 97 (Suite en mi mineur)

-

3 Allemande, II. 98 (Suite en mi mineur)

-

4 Courante, II. 99 (Suite en mi mineur)

-

5 Sarabande, II. 100 (Suite en mi mineur)

-

6 Sarabande à l'Espagnol, II. 101 (Suite en mi mineur)

-

7 Gigue, II. 102 (Suite en mi mineur)

-

8 Gigue la badine, II. 103 (Suite en mi mineur)

-

9 Rondeau Champêtre, II. 104 (Suite en mi mineur)

-

10 Passacaille, II. 105 (Suite en mi mineur)

-

11 Gavotte, II. 106 (Suite en mi mineur)

-

12 Menuet, II. 107 (Suite en mi mineur)

-

13 Menuet, II. 108 (Suite en mi mineur)

-

14 Tombeau po' Mr. de St. Colombe, II. 109 (Suite en mi mineur)

-

15 Prelude, II. 83 (Suite en si mineur)

-

16 Fantaisie, II. 84 (Suite en si mineur)

-

17 Allemande, II. 85 (Suite en si mineur)

-

18 Allemande, II. 86 (Suite en si mineur)

-

19 Courante, II. 87 (Suite en si mineur)

-

20 Sarabande, II. 88 (Suite en si mineur)

-

21 Sarabande, II. 89 (Suite en si mineur)

-

22 Gigue, II. 90 (Suite en si mineur)

-

23 Gigue, II. 91 (Suite en si mineur)

-

24 Menuet, II. 92 (Suite en si mineur)

-

25 Gavotte, II. 93 (Suite en si mineur)

-

26 Menuet, II. 94 (Suite en si mineur)

-

27 Tombeau pour Monsr. de Lully, II. 95 (Suite en si mineur)

Mehr von Marin Marais

-

Marin MaraisSemele2 CDsVorheriger Preis EUR 32,99, reduziert um 0%Aktueller Preis: EUR 29,99

-

Marin MaraisPieces a une et a deux Violes et Basse continueCDVorheriger Preis EUR 19,99, reduziert um 0%Aktueller Preis: EUR 7,99

-

Marin MaraisSemele (Ouvertüren & Tänze)CDAktueller Preis: EUR 19,99

-

Antonio VivaldiConcerti op.8 Nr.1-4 »Die vier Jahreszeiten« (für Hardanger Fiddle, Streicher,Bc)CDAktueller Preis: EUR 19,99